ビザの更新と銀行口座凍結

最近、銀行口座を凍結されたという報告が多くなってまいりました。金融機関の外国人への対応は年々厳しくなっており、特に最近は在留期間更新手続きに伴う手続きに混乱が生じています。

在留期間更新手続きは入管だけではない

銀行口座を開設する際、各銀行は在留カードの確認を行っています。

日本企業へ就職される方の場合、新規銀行口座開設のハードルは高くありませんでしたが、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止の管理態勢の強化の取り組みとして、日本在住半年が経たなければ口座開設が出来ない場合や、在留期間の残りが3か月程度になると新規口座の開設が出来なくなる方も多くなっています。

口座開設後も、在留カードの期限が満了する前に定期的に新しい在留カードの提示を求めており、在留期間の更新手続きは入管のみではなく、銀行に対しても手続きが必要となっています。

銀行側からのお知らせを確認する事が必要

各銀行、新しい在留カード確認のお知らせをメールや郵送等の手続きで行っています。

例えば、ゆうちょ銀行のATMを利用すると、在留期間等の情報更新に関するメッセージが表示される事があります。この場合、専用のWEBサイトから有効な在留カードのアップロードを行う必要があります。新しい在留カードのアップロードをしないまま期間が経過すると、突然取引が出来なくなってしまいます。

口座利用を再開するには、新しい在留カードの提示が必要となります。

在留期間更新中に口座が凍結されてしまった場合

在留期限ギリギリに更新申請をするなど在留期限を超えた後もまだ審査の結果が出ず、新しい在留カードがない場合、出入国在留管理局へ在留期間更新申請を行っている証明(申請受付票や受付番号)を提示する事で再度口座が利用できる事もあります。しかし、これは審査結果が出るまでの一時的な措置であるため、審査結果が出た後、再度新しい在留カードを提示する必要があります。

この一時的な措置は銀行によっては対応していない場合もありますので、在留期間の更新申請は早めにされる事をお勧めします。※在留期間更新申請は在留期限の3か月前から可能です。

-----

このように、最近は、長年日本に住んでいても銀行口座を凍結される外国人の方が増えています。在留期間更新の手続きは、入管のみではなく、銀行へも行う事が求められ、マイナンバーカードを持っている方は各自治体へも更新の手続きを行う事が必要です。

企業側としても、在留期間更新に伴って各所へ手続きが発生する事を把握しておくことで、不測の事態を避ける事が出来るのではないでしょうか。

人材不足!外国人ドライバーは実現可能か?

特定技能に「運送業」追加検討

国土交通省と出入国在留管理庁は、タクシーやトラック・バスのドライバーが不足している問題を受けて、外国人労働者も働けるよう、在留資格を緩和する事を検討しています。

外国人ドライバーとして活動するには

タクシー業界やトラック等の運送業では、新型コロナの離職や高齢化等の影響で新たな担い手が求められる中、各業界団体が求めているのが外国人ドライバーの活用です。

現行制度では、就労資格での外国人ドライバーは、一部の例外(大卒や日本語能力試験の要件あり)を除いて認められておりません。その為、フルタイムで従事するには、基本的に「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」などの身分系在留資格が必要です。

28時間以内のアルバイト(資格外活動許可)であれば可能ですが、長時間勤務が求められる事が多い業界であるところ、留学生や家族滞在者をドライバーとして採用することは限定的ではないでしょうか。

運送業を特定技能に追加

現在の運送業の状況を踏まえ、国土交通省と出入国在留管理庁は、即戦力として外国人材が運送業で働けるよう在留資格「特定技能」に追加する事を検討しています。早ければ今年度中に追加が決定される予定です。

運送業界においては、既に倉庫作業等で外国人材の採用が活発であるところ、需要が多い事も納得できます。

外国人ドライバーのハードル

タクシー会社の一部では外国人ドライバーの採用を積極的に行っており、数十か国の外国籍ドライバーが活躍しておりますが、外国人ドライバーにとってハードルの一つが「普通二種免許」の取得です。

通常の運転免許である一種免許については、多言語での試験が可能となっているものの、タクシーなど「人を乗せて運び、運賃をもらう」旅客運送の為に必要な免許である「普通二種免許」の試験は、全て日本語で行われており、各人の日本語レベルによっては大変難しいものとなっております。

-------

アメリカなどでは、移民の多くがタクシードライバーとして活躍している事もあり、将来的には日本でも外国人ドライバーが増えていく可能性が高いのではないかと感じます。

永住者や日本人の配偶者といった在留資格の外国人の方は、日本生活が長い方も多く、日本企業の文化や働き方、コミュニケーションもスムーズな事が多いと考えますが、特定技能として働く外国人材は、在留資格の要件となる試験を通過しただけでは、様々な課題があるのではと感じています。

自社で就労ビザを取った外国人社員が退職するとどうなる?

自社でビザ(在留資格)を取ったものの、採用をやむなく取りやめたり、退職するケースもあります。その場合、在留資格や手続き等はどうなるのでしょうか。

在留資格認定証明書の取得後、入国前に採用をやむなく取りやめたり、内定辞退した場合

この場合、本人に送付した在留資格認定証明書を返送していただき、原本を会社から管轄の出入国在留管理局へ返納する必要があります。

郵送でも返納は可能です。その場合、封筒の表面に申請番号を記載してください。

万が一、本人が原本を返送しない等により返納が出来ない場合には、本人の居住地を管轄する日本国大使館へその旨連絡をしてください。

各所への連絡をしない場合、本人がその在留資格認定証明書を使用して入国する可能性があり、入国後、何か問題があった場合には企業側に問い合わせがあったり、他の外国籍社員のビザ申請において影響が出る可能性がありますので注意が必要です。

自社で在留資格(ビザ)を取った社員が退職した場合の取り扱い

在留資格そのものは本人のものとなりますので、退職したとしても在留資格が取り消されるわけではなく、そのまま他の会社へ転職することが可能です。

よく「外国籍社員が退職後に何か問題を起こした時に企業側に責任はあるのか?」と質問される事がありますが、ビザを申請した企業だからといって、退職後の本人の問題に関して責任を負うものではありません。

また、退職後、出入国在留管理局から本人に対し退職証明書を求める事がありますので、あらかじめ退職時に本人に渡しておくと良いでしょう。

このように、自社でビザを取得した社員の在留資格の取り扱いについては状況に応じて行っていく必要がありますので、その都度確認していただくことをおすすめします。

技術・人文知識・国際業務と企業内転勤の違い

就労ビザといっても多種多様であり、中でも一番多い選択肢が技術・人文知識・国際業務という在留資格となっています。この技術・人文知識・国際業務と同内容の業務に従事できるものの、取得条件が緩やかな企業内転勤というものもありますが、この在留資格の利用は他の在留資格と比べて少なくなっております。今回は、この二つの在留資格の違いについてお伝えいたします。

技術・人文知識・国際業務とは

日本における就労ビザのうち、最も一般的なのが「技術・人文知識・国際業務」です。

このビザは、専門知識などを活かし、技術の分野、人文知識の分野、国際業務の分野3つの業務分野に従事する為のビザで、必要な学歴や実務経験などを持つ外国人に認められる就労ビザとなります。

企業内転勤とは

企業内転勤ビザは,企業の国際化に対応し,海外の事業所から日本の事業所に転勤する外国人をスムーズに受け入れるために設けられたものです。

同一企業・グループ企業等の人事異動により、海外の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して,技術・人文知識・国際業務ビザと同内容の活動を行う方が対象となります。

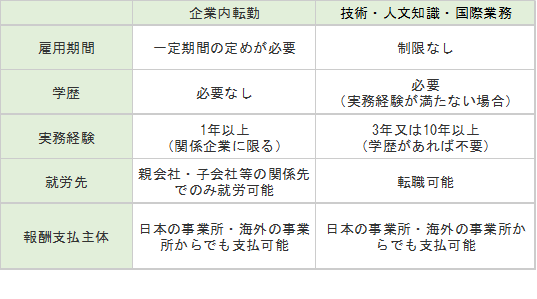

2つの在留資格の違い

技術・人文知識・国際業務は多くの職種において就労可能であり、転職も可能となっております。しかし、企業内転勤の場合には、親会社や子会社等の関係先でのみ就労が許可されている為、転職を希望する場合には、技術・人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請が必要となります。

【成功事例】結婚ビザ2回拒否→許可

結婚ビザの成功事例をお伝えします。

【ケース】

・妻:日本生まれ、永住者、無職、子供が生まれたばかり、実家暮らし

・夫:フィリピン在住 無職

という状況です。

【拒否理由】

ご自分で申請した1回目のビザ拒否の理由として、入管は金銭面の問題、

銀行の残高証明書がないからダメと言われたとのこと。

なので、2回目の申請で銀行の残高証明書を出した・・・結果、再度拒否。

子供もいるのになぜ?子供の父親なのに生まれて1年も会えてない・・・

奥さんは混乱状態。

その後、私達の事務所へご相談されました。

入管の拒否理由に注意

注意しなければいけないのは、入管の拒否理由です。

- 〇〇の書類がないといわれた

- 〇〇の書類があれば大丈夫と言われた

これは、多くのご相談者がおっしゃる事ですが、残念ながら、指定の書類をだしても、ビザがもらえるわけではありません。

便宜上、入管は理由を付けなければいけないので、書類が・・・と言っているだけなのです。

他にもビザを出さない理由がある事が大半です。

今回も、残高証明がないと言われたから提出したのに拒否されています。

何が「本当の問題か」を突き止める

私達の仕事の大部分がビザを取るための戦略設計だと考えています。

その為には、なぜ入管がビザを出す事を拒否しているのかを突き止めなければいけません。

理由は個別に存在します。

特に、結婚ビザと呼ばれる種類のビザは、就労ビザや留学ビザよりも自由度の高い強いビザなので、審査も厳しくなります。

結婚しているから大丈夫

子供がいるから大丈夫

ではないのです。

出さない理由に注目する

入管の審査は減点方式です。

ビザの出る条件を持っていても、それ以外に減点要素があればビザは出ません。

考え方として、ビザを出さない理由を消していくことが重要です。

さらに、出身国の心象もあります。

不正や問題の多い国の出身であれば、当たり前のように影響を受けます。

今回のケースは金銭面+ご本人達の状況説明+将来設計+在日家族の状況を総合的に判断する必要がありました。

審査期間5か月、何度も入管から電話確認→ビザ許可

あらゆる方面からビザを出さない要素を消していき、ご本人達にも協力してもらいました。

入管からも何度も電話があり・・・これはどういう事ですか?これは・・・と質問と確認が続きました。

審査官と同じ目線・問題意識・負けない知識で話せるのが我々の強みですね。

質問の内容でどこが引っかかっているかわかります。

そして、ご家族にも協力をしてもらう事で、「ビザを出さない理由」を可能な限りゼロに近づけました。

その後、無事に許可。

今では、無事に入国し、子供とみんなで仲良く暮らしています。

今回のケースは、多くの関係者がみんなで同じ方向を向いて進むことがポイントでした。

本当にありがとうございました!と言われると、長年この仕事をやってきて良かったなとしみじみと感じます。

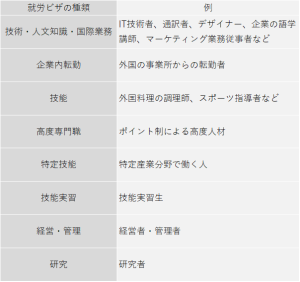

就労ビザの種類

就労ビザは、業務内容によってビザの種類が異なります。

就労ビザの種類ごとに許可された業務内容が存在し、許可された業務と許可された就労ビザの範囲内で働くことができます。

注意しなければならないのは、就労ビザがあってもどんな仕事でもできるわけではありません。

例えば、通訳として就労ビザを許可されている外国人は、建設現場の作業員として働くことはできませんし、外国料理の料理人として就労ビザを持つ外国人は、コンビニエンスストアの店員として働くことはできません。

許可された就労ビザの範囲外の仕事をしている場合には不法就労となってしまいます。

また、就労ビザを持っている外国人が日本人と結婚した場合、就労ビザと日本人の配偶者等の両方に該当することになりますが、ビザを複数持つということはできない為、どちらか一方を選択することになります。

主な就労ビザの種類

↑クリックしてください

どんな仕事も可能なVISA 4種類

一般的な就労ビザと呼ばれるものは、どんな仕事でも出来るわけではありません。

就労ビザは、限られた範囲内での業務にしか従事できませんが、身分系ビザと呼ばれるものを持っている方であればどのような業務にも従事することが出来ます。

今回は、身分系ビザの種類についてお伝えいたします。

〇永住者

在留資格が「永住者」となっている方。

一定期間日本に住み、永住許可を受けた方です。

永住者となれば、就労制限はなく、どのような仕事にも就くことが可能です。

在留期限は無期限です。

〇日本人の配偶者等

日本人と結婚している方、また「等」の中には日本人の子供も入ります。例えば、母親は日本人、父親はアメリカ人でアメリカ国籍を選択しているという場合にはこのタイプのビザになります。

在留期限は6月、1年、3年、5年とその都度更新が必要です。

〇永住者の配偶者等

永住者と結婚している方、そして「等」には永住者の子供も入ります。しかし、子の場合は日本で生まれた場合にこのタイプのビザになる為、多くは子供の頃に永住者となっているので就労現場で見かけるのは配偶者のパターンだと思います。

在留期限は6月、1年、3年、5年とその都度更新が必要です。

〇定住者

日本人と結婚していたが離婚した方、日本人の子供を育てている方、祖父母が日本人のいわゆる日系の方、難民等と認められた方、定住者の方と結婚している方などがこのタイプのビザとなり、一番取得ルートが多いパターンのビザとなります。

在留期限は6月、1年、3年、5年とその都度更新が必要です。

上記のビザがいわゆる身分系ビザと呼ばれるものであり、その身分が変わらない限りビザを持ち続けることになります。

また、就労ビザを持っている方が日本人等と結婚した場合でも、必ず身分系ビザに変更しなければいけないということはない為、そのまま就労ビザのままというケースもあります。

現在、就労ビザでは認められていない単純作業にも従事可能ですが、留学生と違い日本語を使用せずに生活している方も多く、日本語の能力に差があります。

会話は出来るが読めないという方の場合、コロナ禍で仕事を失ってしまい、日本語能力の問題で再就職が出来ないという声もよく聞きます。

就労制限のない彼らだからこそ、就労現場で活躍の幅が広がる事を願っています。

ビザの審査とはどのようなもの?

外国人のビザの審査は、必要書類を提出すれば必ず許可が出るというものではありません。

許可が出ないという事も多くあります。

入管法はその性質上、国の裁量を意味する言葉が多く存在しています。

特に、入管法上、国内にいる外国人の更新や変更などの手続きについては大きな裁量が働きます。

日本に入国・滞在しようとする外国人には様々な人がいます。

不正な目的を持って日本に入国しよう(させよう)とする人達によって審査をかいくぐるために悪用されることも考えられる為、国は、審査内容の一部は公開しても、すべての審査内容は公開していません。

様々な状況によって審査事項が追加される事や判断基準も変わる事がありますし、各地方出入国在留管理局によっても審査結果に差が出ることがあります。

このような裁量の大きさに賛否はありますが、日本社会の安全と安心を守る事を考えたシステムです。

また、許可の条件をそろえる(加点方式)よりも、許可できない理由(減点方式)の審査であることも重要です。

許可されない理由を潰していかなければ、条件があるとしても許可されません。

外国人のビザ審査とは特殊な手続きであるということを理解し、申請前にビザの許可を得るための入念な準備をすることが重要です。

外国人雇用のポイントと注意点

どのような人材が必要かを明確にする

外国人材を雇用するといっても、出身地域によって、また職種によってスキルも個性も様々です。

その為、まずは、どのような人材を募集するのか明確にすることが大切です。

- 日本語の能力は必要か、必要だとしてどの程度のレベルが必要なのか

- 日本語でのコミュニケーションが取れれば良いのか

- 漢字を含めた日本語の読み書きも必要か

- 日本語は喋れなくても仕事のスキル、センスがあればよいなど

日本人とは異なる軸が必要となります。

日本語レベルは注意が必要

ホワイトカラーの企業が求める外国人の日本語レベルはN1レベルといわれております。

しかし、私の痛い経験からもお伝えしたいのが、N1があっても注意が必要という事。

日本語がわかる事と言葉の本質が理解出来る事は違うのです。

その為、会話は成り立っているように見えて、言葉の意図、なぜそう言われているのかが全く理解できていない状況が起こります。そして、少しずつ質問と回答がズレていきます。

そういう意味では、N1がなくても本質的な理解が出来る人材もいます。

ホワイトカラーの仕事の場合、自分の頭で考えて仕事をしてもらう事が必要です。その辺りも気にしてみてほしいですね。

国籍よりも個人を

経営者の方はよく「どの国の外国人が良いか」「親日の国だから」といった出身国で採用を検討していることがあると思います。

しかし、出身はあくまでもひとつの判断基準に過ぎません。

日本人でも良い人もいればそうでない人もいます。

親日の国とされていても思ったような人材とは限りません。

どのような人材を望むのかにおいて出身は色眼鏡となってしまう可能性があるので気を付けていただきたいところです。

お互いのミスマッチを防ぐ為にも、採用前に求める人材像をはっきりさせておくことから始めましょう。

私達はプロジェクトマネージャーでもある

どんなプロジェクトも、プロジェクトを管理する人がいなければ上手くいきません。

行政書士という仕事は、書類を作るだけと思われているかもしれません。

しかし、それでは不測の事態に対応できず、そもそものプロジェクト(依頼・申請)がとん挫することがあります。

特に経営・管理ビザでプロジェクトマネージャーの資質が問われる

経営管理ビザの場合、ビザの条件を一から作っていくことになります。

知識は前提として、ノウハウの部分がかなり重要です。

そして、お客様をゴールまで連れていく、プロジェクトを管理していく必要もあります。

「AをするのでBをお願いします。」「Cになる場合Dになりますのでその時はEをしてください」

先回りしてご案内していきます。

ビザの審査は、書類よりも実態が重要です。実態の証明が書類です。

順番を間違えてはいけません。

そして、スケジュール通りに物事が運べばよいのですが、複数の人間が関わる事です。

考えもしなかった事態になったりもします。

そうならないように(なったとしても)現状を把握し、期限を管理し、起こり得る事態を想定して進めます。

両輪が回らなければ上手くいかない

プロジェクトは車の両輪のようです。両輪が回らなければ上手くいきません。

お客様から書類をもらって、その書類を基に申請書を作る。

それだけで終わるのであれば私達は必要ありません。

お客様自身でもできますし、今後は書類そのものが必要なくなります。

依頼されたプロジェクトを成功に導く役割を担うことも私達の仕事ではないでしょうか。

English

English 中文(简体字)

中文(简体字)